大塚倉庫がパートナーと「情報交換会」開催、独自の施策を報告

大塚倉庫は3月24日、東京本部で「健康経営情報交換会」を開催した。同社は持続可能な物流を構築する取り組みの一環として、同じ大塚ホールディングスグループの大塚製薬が法人向けに展開している健康経営支援サービス「健康経営つながるサポート ONLINE」を活用し、物流のパートナー企業の健康課題解決をサポートしている。

情報交換会はその成果として、経済産業省を中心に官民が連携して展開している「健康経営優良法人」に選ばれた企業3社の事例を紹介した。他のパートナー企業にも役立ててもらうのが狙いだ。担当者からは社内の健康的な環境づくりのため、従業員を対象としたスポーツイベントを開いたり、具体的な目標数値を掲げて社内に運動が浸透するよう努めたり、女性が健康に働けるよう勤務中の紫外線(UV)ケアをサポートとしたりと多様な施策を報告、来場者の注目を集めていた。

サポート先14社中13社が健康経営優良法人認定取得

健康経営優良法人は優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人が、社会的に評価されやすくするための制度で、日本健康会議(共同代表=日本商工会議所の小林健会頭、健康保険組合連合会の宮永俊一会長、全国知事会の村井嘉浩会長、日本医師会の松本吉郎会長、読売新聞グループ本社の老川祥一会長)が認定している。

大塚倉庫は運送業務を全て外部のパートナー企業に委託している。ドライバー不足が進む中、安定的に物流事業を展開するため、共同輸配送や物流の平準化、翌々日配送への切り替えなどを推進、パートナー企業の負荷低減と働きやすさの確保を後押ししてきた。

同社はこうした流れの一環として、慢性的な長時間労働がトラック運送業界から人材を遠ざける要因になっているほか、健康状態に起因する事故が多発していることを考慮。新たに2024年2月、パートナー企業の健康課題の解決支援にも乗り出した。

「健康経営つながるサポート ONLINE」は、健康経営優良法人の認定を得ることを目指している企業を支援。従業員30人程度以上の中小企業を対象に、これまで講じてきた施策をヒアリングして課題点を洗い出し、改善のための活動計画の設計、効果検証、認定申請書の提出支援、対外的な情報発信によるブランディングの支援などを手掛けている。

サービスは有料だが、大塚倉庫が契約者となることで費用を負担し、パートナー企業が無料でサポートを受けられるよう配慮。全国に100社以上あるパートナー企業に案内し、希望する企業に提供してきた。これまでに14社が名乗りを上げ、1年間取り組んだ結果、13社が健康経営優良法人に認定された。

今回開催した健康経営情報交換会は14社の間で成果と課題を共有、活動をさらに改善できるようにするのが狙いだ。

競争力や生産性を向上

健康経営情報交換会は冒頭、大塚製薬の佐藤真至常務執行役員があいさつし、「健康経営は単なる福利厚生の域を超えて、企業の競争力や生産性を向上させるものとして認識されるようになってきた。大塚製薬は医療領域で培った知見を生かし、健康経営の分野でも独自のアプローチを展開していく」と強調。

また、大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部ソーシャルヘルス・リレーション部の桑原拓都氏は、健康経営優良法人認定の運輸業における取得企業数は2019~25年の間に年平均40.2%増えており、25年3月時点で1500社近くまで達していることや、25年3月に認定を得た企業の1割近くを運輸業が占めていることなどを紹介した。

さらに、「健康経営つながるサポート ONLINE」を提供した大塚倉庫のパートナー企業の従業員に、取り組み開始前の24年1月と、取り組み終盤の同12月にそれぞれアンケートを取ったところ、「仕事に影響している健康問題」が減少し、「健康維持・増進のために活動(ウォーキングなどの運動や、移動中はなるべく歩いたり階段を利用したりするなどの生活習慣の改善)している」人が増えるにつれ、各自の仕事に対する自己評価も高まっていたことに言及。「行動の変容がモチベーションにも寄与していることが読み取れる」と健康経営の意義を訴えた。

健康状態と仕事のパフォーマンスの相関をうかがわせるアンケート結果。「仕事に影響している健康の問題」(左2項目)が低下し、「健康維持・増進のための活動」(中央2項目)が増えると、「自身の仕事への評価」(右)が上昇している。発表者は大塚製薬の桑原氏

事例紹介

ここからは北海道で3PL事業を展開しているシズナイロゴス(札幌市)、四国を地盤に運送事業を展開している大輪総合運輸(徳島県鳴門市)、青果輸送を主力事業とする早川運輸(長野県川上村)の3社がそれぞれプレゼンテーションした、具体的な事例の概要を紹介する。

事例①シズナイロゴス──人材の採用・定着強化が狙い

シズナイロゴスは、人材の採用・定着のための差別化を目的に、以前から従業員の健康づくりに福利厚生として注力してきた。2017年にプロスポーツチームの北海道コンサドーレ札幌とサッカー部門のスポンサー契約を交わしたことを機に、札幌ドームを借り切って社内サッカー大会を行っている。また、北海道コンサドーレ札幌のカーリング部門のスポンサーとなった22年には札幌市カーリング場を借り切って社内カーリング大会も開いている。

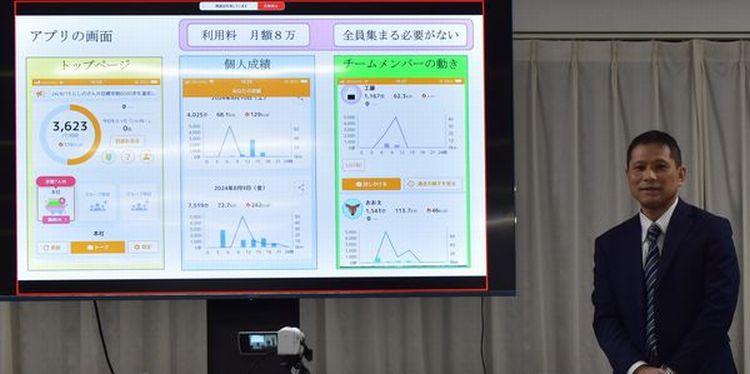

「健康経営つながるサポート ONLINE」の支援を生かし、24年は7~9月にかけてウォーキングコンテストを開催した。新型コロナウイルス禍の収束に伴い、従業員の間でコミュニケーション需要が活発化してきた半面、まだ対面交流に不安を感じる声もあったため、希望者だけで開催しやすいイベントとしてウォーキングをすることに決めたという。

参加希望者には専用アプリをインストールしたスマートフォンを貸与するなど、参加のハードルを下げることに努め、最終的には正社員の半数が参加した。同社の渡辺雄生取締役は「アプリによってチームメンバーの成果も見られるようにしたため、日々の歩行量を共通の話題に、会話の促進にも結び付いた」と成果を振り返った。

シズナイロゴスはウォーキングコンテストを開催。専用アプリ(上映画像)の活用も奏功し、健康に関するコミュニケーションも活発化した。発表者は渡辺取締役

事例②大輪総合運輸──BMI指数など数値改善目指す

大輪総合運輸は「2019年に策定した企業理念と7つの価値観を実現するため、および医薬品輸送会社としての使命を果たすためには、従業員の健康が必要と判断した」(山下世紀取締役COO=最高執行責任者)ことから、大塚倉庫からの提案を機に健康経営への取り組みを開始した。

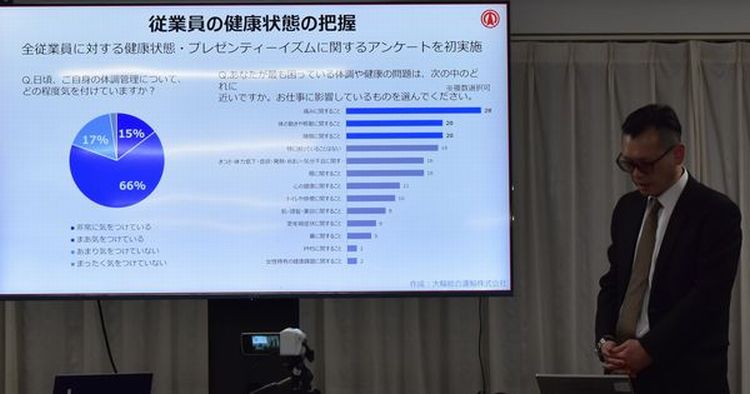

まずは全従業員に健康状態やプレゼンティーイズム(心身が不調なまま仕事しているため、業務効率が低下している状況)に関する30問前後のアンケートを行うことから始めた。回答数の上位には長時間の運転や荷役に起因する痛みや体の動きに関する不調、生活リズムが安定しにくいことに起因する睡眠関連の不調、食欲関連の不調などが並んだ。

そこで、健康経営担当者が各部門長に周知啓発した上で、各部門長が部下と1対1のミーティングを通じて健康意識の向上に取り組んだ。その結果、空き時間に自発的に運動する従業員が現れるなど、行動に変容が見られるようになった。

大輪総合運輸は健康経営をKPI(重要評価指標)に設定して管理している。例えばBMI(身長と体重の比率を基に肥満度を判定する指数)について、標準体重で肥満症とみなされる25以下の従業員の割合を2025年には50%を超える水準まで引き上げることを目標としている。実際には23年の43%から24年には47%へ増加しており、現状のまま進めば十分達成できそうなペースだ。

大輪総合運輸は、従業員を対象に健康関連のアンケート調査から着手。運動の促進など行動の変容に結びつけた。発表者は山下取締役COO

事例③早川運輸──健康重視が認知され従業員数20%増

早川運輸は青果物輸送を主力事業としており、長野県の高原野菜を大都市圏へと輸送している。「大型車両による長距離輸送が多いので、ドライバー不足による事業継続への影響には強い危機感を持っていた」(河野靖彦専務)。また、創業60年を超えている上に長距離輸送が業務の中心となっているため、従業員の多くを高齢男性が占めており、女性従業員の増強を課題と認識していた。こうした背景から、女性の健康にフォーカスして健康経営に取り組むことにした。

トラックは紫外線カットのフロントガラスを採用。これまでは手荷役が基本だったが、機械荷役への切り替えを進めた。長距離運送が中心だったところを、所要4~5時間程度の短距離運送の仕事を獲得して、ドライバーが各自の都合に合わせて選べる環境づくりにも取り組んでいる。夜間業務が必要な仕事から、日中に業務を済ませられる仕事へと、受注する業務のシフトも進めている。乳がん検診への会社補助を検討するとともに、女性が固有の事情で休みを取りやすいよう管理者教育も行っている。

一連のきめ細かな取り組みが口コミで広まった結果、求人への応募が増え、従業員数は取り組み開始時の167人から2025年3月現在は207人と、1年間で40人増えた。女性の入社希望者数も伸び、従業員に占める女性の比率は2024年3月の13%から、2025年3月には15.9%へと上昇した。

早川運輸は15年前からGPS付デジタルタコメーターを導入し、ドライバーの状況を把握するなど運輸安全マネジメントに注力してきた。健康起因の事故対策も兼ねて、健康経営の取り組みを開始した。発表者は河野専務

大塚倉庫も4年連続優良法人認定

最後に大塚倉庫自身も健康経営の取り組みについて発表した。大塚倉庫は2021年度から健康経営優良法人認定取得に本腰を入れ、これまで4年連続で認定を獲得してきた。

具体策としては、専任組織「健康経営推進事務局」を社内に設置したり、不妊治療における担当者を選任したりといった組織改革と、半日の外部受診を業務時間扱いにしたり、就業規則における育児・介護の内容を拡充したりといった制度改革がメーンだ。

さらに2024年度には、社長をトップに据え、総務人事部長や管理職の役割とKPIを明示し、達成のための施策と得られる効果を図化して社内外に周知したり、健診結果の数値やストレスチェックの結果などを外部へ積極的に公開したりといったことを実施してきた。

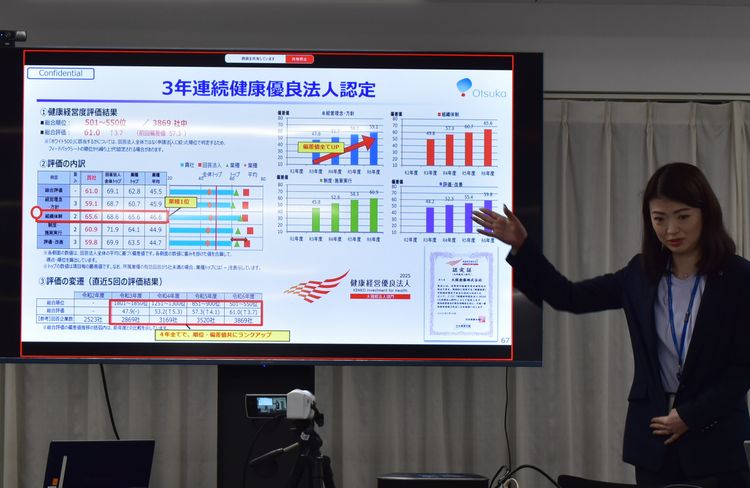

健康経営優良法人の認定取得時には、健康経営度を経営理念・方針、組織体制、制度・施策実行、評価・改善などの側面から評価した偏差値で順位付けされる。大塚倉庫の偏差値は、2021年度の47.9から2024年度には61.0へと4年連続で上昇し、順位も21年度は2869社中1801~1850位だったところ、2024年度には3869社中501~550位までアップした。大塚倉庫の島津光沙子取締役は「経営層の関与が、特に高い評価を受けている」と語った。

大塚倉庫は4年連続で健康経営優良法人の認定を取得。評価基準となる各偏差値、総合評価、総合順位いずれも年々向上している。発表者は島津取締役

質疑応答──物流業特有の健康経営課題は

事例発表後の報道陣との質疑応答では、「経営陣や従業員を、どう取り組みに巻き込んだか」という質問に対し、早川運輸は「大塚倉庫さんから提案をいただいて、役員会を開いて社長に話したところ、すぐやろうということになった」(河野専務)、大輪総合運輸は「経営層がもともと健康に気を遣っていた。私自身もBMI指数が26あったので、縄跳びを毎日1千回やるなどダイエットに取り組んでいた」(山下取締役COO)、シズナイロゴスは「健康増進は、従業員の定着を図る福利厚生の一環として以前から取り組んでいた。今回のウォーキングイベントでは、専用アプリをダウンロードしたスマホを参加者全員に貸与して開催したので、会社の本気度が従業員にも伝わったと考えている」(渡辺取締役)などと答えた。

また、「大塚倉庫のサポートで役に立ったことは」との問い掛けには、早川運輸は「健康に関する取り組み自体が未熟だったので、全て助けになった」(河野専務)、大輪総合運輸は「(大塚製薬の特定保健用食品)『賢者の食卓 ダブルサポート』を提供してもらえたこと」(山下取締役COO)、シズナイロゴスは「定期的なリモートミーティングでざっくばらんに話ができたりと、壁打ち相手になってもらえたこと。女性の医療についてのセミナーも勉強になった」(渡辺取締役)と回答していた。

ロジビズ・オンラインからは大塚製薬と大塚倉庫に、物流業者に特徴的な健康経営上の課題を確認。両社によると、「正式なリサーチは行っていないが、体感的には①男性が多い業界なので、少数派となる女性をどうフォローしていくか ②喫煙率の高さ ③ドライバーは社外に出ていることが多いのでコミュニケーションを取りにくい──の3点に、各社とも苦慮している印象がある」(大塚倉庫の伊藤美菜子総務人事部部長)とのことだった。

(石原達也)