「実運送体制管理簿」作成後押しなども

企業の温室効果ガス排出量算定などを手掛けるスタートアップのゼロボードが、荷主企業や物流事業者の支援を強化している。政府が今年4月から改正物流効率化法(施行後は名称を「流通業務総合効率化法」に変更)を段階的に施行するのに伴い、一定以上の事業規模を持つ「特定荷主企業」は将来のCO2排出削減のための施策を講じることが求められることなどが背景にある。

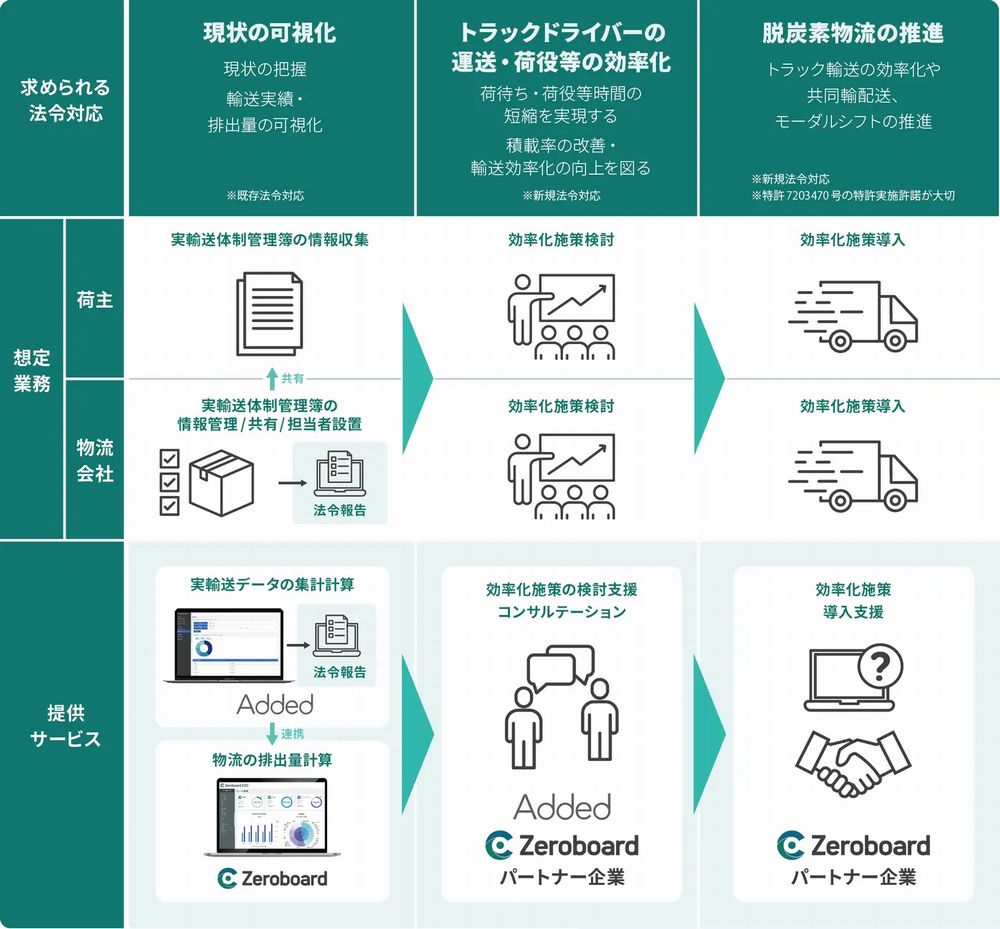

昨年12月には、企業間の輸送に関する温室効果ガス排出量の集計・算定などを担うAdded(アディッド)と業務提携。両社のサービスを駆使することで物流事業者や荷主企業が自身の事業活動などからの排出量をより正確につかめるようにすることを想定している。併せて、やはり今年4月施行の改正貨物自動車運送事業法で元請け事業者に義務付けた「実運送体制管理簿」の作成を後押しすることも狙っている。

物流業界ではこれまで、荷主企業と物流事業者の間や、元請けの運送事業者と下請けの運送事業者の間で、輸配送に関するデータの共有がなかなか進んでこなかった。ゼロボードは自社の温室効果ガス排出量算定サービスなどを駆使することで、荷主に対して物流事業者が輸送実績などのデータを提供しやすくなり、脱炭素の取り組みをさらに加速させることにつながると期待している。

ゼロボードのサービス画面イメージ(ゼロボード提供)

SBSHDがサービス利用

ゼロボードは2021年発足。国際基準に準拠してサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を算定、可視化しているため、サービスを利用する企業は公式な場面でデータを活用できるのがメリットとなる。

建設事業者向けに特化して建設現場の排出量を可視化するサービスも展開しているほか、企業がESG(環境・社会・企業統治の領域)への取り組み状況の開示を国内外で強く求められるようになっていることを考慮し、ESGの取り組み状況に関するデータ収集などを容易に行えるサービスなども提供している。

一連のサービス導入企業は今年3月末で1万3000社に上る。海外展開にも注力しており、日系の製造業などが多く進出しているタイに23年、現地法人を開設した。

物流業界への対応としてはもともと、2023年に物流業界に特化した温室効果ガス排出量算定サービス「zeroboard logistics(ゼロボード・ロジスティクス)」を開発する方針を表明していた。その背景として、地球温暖化による気温上昇で企業価値にどのような影響が生じるかといった点を分析し、財務情報として開示するよう企業に求めている国際的活動「TCFD」(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言で、国際的に気候変動の影響を強く受ける分野の1つに運輸を挙げていることなどを重視、ニーズが見込めると判断した。

現状ではゼロボード・ロジスティクスの実用化には至っていないが、ゼロボード営業本部第1エンタープライズ営業部の西川史人マネージャは「物流は排出量が多い上に、多重下請け構造で荷主と物流事業者、元請け事業者と下請け事業者の間でデータがうまく連携できていない。物流業界をサポートする社会的な意義は大きい」と強調。その思いを実現する具体策の一環として、Addedとの業務提携に踏み切った。

まずはゼロボードとAddedがそれぞれ手掛けているサービスを協力して売り込んでいくことで、両社のサービスを使う荷主や物流事業者が輸配送に関するデータを正確に取得、排出量算出の精度をより高められると期待している。今後は両社のサービス基盤となっているシステムの機能連携も視野に入ってきそうだ。

取材に応じる西川氏

また、ゼロボードが強みとしているのが、温室効果ガス排出量の算出・可視化にとどまらず、いかにサプライチェーンからの温室効果ガスの排出を減らしていくかについて具体的に企業へコンサルティングを行っていることだ。社内にはシンクタンクのゼロボード総研を抱えており、さまざまな調査研究結果の情報発信や政策提言を担っている。ゼロボードはゼロボード総研や協力企業とタッグを組み、脱炭素の有効な手法も発信していくことを念頭に置いている。

提携のイメージ(ゼロボード提供)

今年2月には、SBSホールディングスがゼロボードとAddedの両社と連携して、サプライチェーンから出る包括的な温室効果ガス排出量の算定の精度を高めることなどを目指す方針を表明した。自社の事業活動による排出量はゼロボード、輸送サービス提供者として荷主に報告が必要な、輸送における排出量の算定はAddedがそれぞれ手掛けるサービスを使うことを想定している。

西川氏は「当社とAddedさんの強みが違うので、双方の得意分野を生かすような形で連携していくことができれば、温室効果ガス排出量算定で大きな意義が生まれるとみている」と指摘。両社の協力モデルは着実に受け入れられると自信をのぞかせている。

(藤原秀行)