サンゴ礁への影響など正しく分析可能と想定

商船三井は9月24日、海洋温度差発電で用いる冷排水に関する環境アセスメントを、東京大学、琉球大学、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の3者との共同研究として実施したと発表した。

海洋温度差発電は海の表層にある温かい海水と、深層部の冷たい海水の温度差を利用して発電する。同社と3者が連携し、深層部の海水を使うことがサンゴ礁などに及ぼす影響を正しく分析できる技術とモデルを開発した。

商船三井は海洋温度差発電と、深海の海洋深層水事業で生じる冷排水に関し、適切な対応を図ることを目指して独自に検討委員会を立ち上げ、2024年度から文献調査、法規制調査、サンゴ分布調査、冷排水拡散シミュレーションなどを続けている。今回の取り組みもその一環だ。

環境アセスメントは、サンゴの分布および海底地形を観測する新たなシステムと被度推定AIモデルを活用し、その成果をまとめた技術論文が国際学術誌「The International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation」に掲載された。

海洋深層水は富栄養性・清浄性・低温安定性があり、海洋温度差発電のほか、水産や農業、空調利用など、様々な分野で利用可能な新たな資源として期待されている。大量の海洋深層水を利用するため、利用後の冷排水が海洋環境に与える影響を客観的に把握し対応することが不可欠。

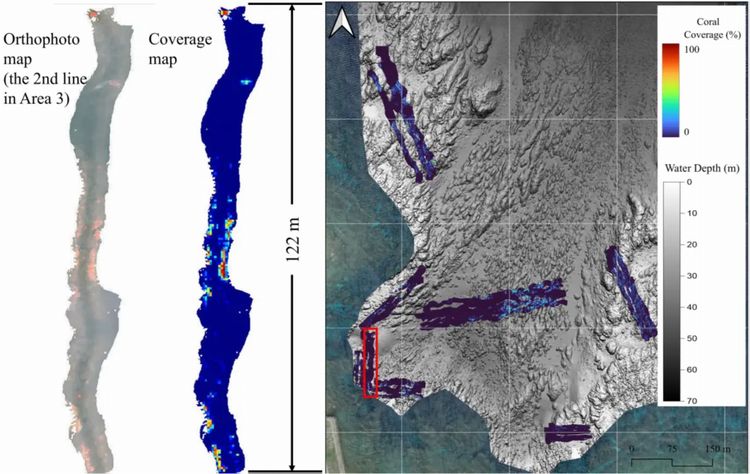

今回の共同研究は、高効率な海底調査ツール「Speedy Sea Scanner」(東京大とウインディネットワークの共同開発)および今回新規に開発したセグメンテーションモデル「Coral-Lab」により、広い調査海域で完全自動のサンゴ礁識別とサンゴ被度計算を可能にした。

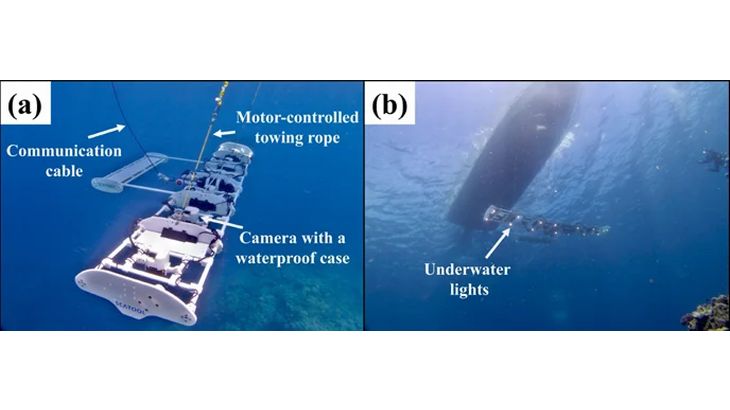

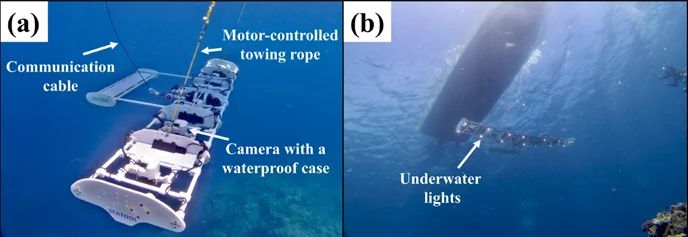

「Speedy Sea Scanner」。曳航用ロープによって調査船に引かれている様子と下から撮影した様子

Coral-Labで推定したサンゴ分布図(色によってサンゴの被度を可視化)

Speedy Sea Scannerは、水中一眼レフカメラ6台と専用のフレームから成る曳航式の海底マッピングシステム。小型船で曳航しながら海底を撮影することで、短時間で広い範囲の連続した海底写真を入手できるのが特徴。

一方、Coral-Labは世界中の様々な海域で取得したサンゴの画像と、今回の調査区域の過去・現在のサンゴの画像を混合して学習させたモデル。サンゴを高い精度で検出できると見込む。

従来はダイバーらが目視で調査をすることが主流だったが、新たな手法を確立したことで地形調査とサンゴ分布調査を広範囲・高効率・短時間で実施することが可能となり、迅速かつ正確な海洋環境調査の実現に貢献できると見込む。

掲載論文タイトル:「Multi-dataset-integrated Coral-Lab segmentation with enhanced towed camera array for rapid large-scale coral reef monitoring and mapping」

著者:Jiaqi Wang, Katsunori Mizuno*,Shigeru Tabeta, Tetsushi Matsuoka, Tomo Odake, Satoshi Igei, Taro Uejo, Takashi Nakamura

検討委員会は東京大、琉球大、佐賀大学、大阪公立大学、久米島町、ゼネシスで構成。オブザーバーとして環境省も参加。

今回の研究は科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(さきがけ)「革新的な海底生態系3次元構造観測ツールの開発」(課題番号:JPMJPR24G9)の支援を受けて実施した。

(藤原秀行)※いずれも商船三井提供