「貨物の7割程度の自動荷役」可能と確認、製品化目指す

日本郵船と日本製紙、デッキクレーンなど船舶用甲板機械を手掛ける相浦機械は9月9日、木材チップ荷役クレーン運転者の負担軽減を目指す取り組みの一環として、相浦機械が開発している世界初の木材チップ専用船向けクレーン自動運転装置の揚げ地、北海道の苫小牧港で8月下旬に実荷役試験を行い、効果を確認したと発表した。

荷揚げ作業は本船の貨物倉に積まれた木材チップを、船上クレーン装置の一部となっている専用グラブでつかんで巻き上げ、上甲板に設置されているホッパー(仮受け皿)に投入することを繰り返している。荷揚げ作業のためのクレーン操作は、本船乗組員ではなく、陸上側から派遣された専門免許を所有する運転者が担っている。

クレーン運転者は通常、昼夜交代で作業し、1つの港で全貨物を荷揚げする場合、約3日間にもわたって連続で作業を行うため、負荷が大きかった。

木材チップ専用船各部の名称

クレーン部分

貨物倉への投入前のグラブ

グラブで木材チップをつかむ様子

相浦機械は国土交通省の「先進船舶導入等計画認定制度」を通じて支援を受けながらクレーン自動運転の研究を推進。クレーン運転者を手配する日本製紙にとっても、クレーン運転者の作業負荷軽減と作業環境の向上が求められていた。

日本郵船はESG(環境・社会・企業統治)を重視する経営方針を掲げる中で、サプライチェーンに携わる関係者と社会課題を共有し、解決に資するようあらゆる観点から取り組むことを目指しており、以前から同装置の開発に協力。実荷役試験にたどり着いた。

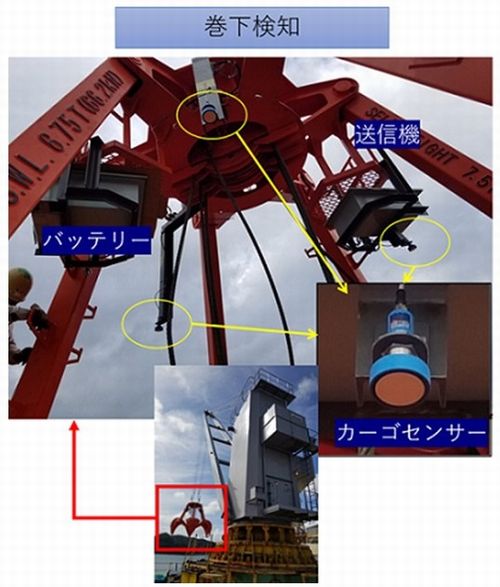

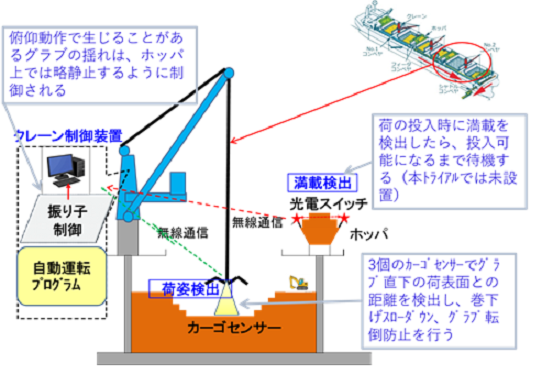

実荷役試験を実施したクレーン自動運転装置は、船上クレーンの運転室内に自動運転操作盤を実装し、運転者があらかじめ数種類定められた定型荷役動作を選択することで自動荷揚げ作業を進める仕組み。グラブに装着した3つのセンサーで、貨物倉に積まれた貨物の表面を検知し、信号をクレーンに無線送信してグラブが下降。貨物の表面に近づくとスピードを落として着地する。また、安全かつ効率的なクレーン作業のため、グラブ転倒防止機能やホッパー満載検知センサーを備えている。

グラブ装置

クレーン自動運転装置の全体図

今回の実荷役試験では、日本製紙と日本郵船の長期輸送契約に従事する木材チップ専用船「Growth Ring」でクレーン自動運転装置をレトロフィットで船上クレーンに搭載し、クレーン運転者の立ち合いの下、約4時間にわたって木材チップのクレーン荷揚げ作業を自動で続け、初期の目的に掲げてきた「貨物の7割程度の自動荷役」が可能なことを確認。立ち会ったクレーン運転者からは「ボタンを押せば誰でも運転ができて使いやすい」「自動運転でも安全に荷役ができた」などの評価を得られたという。

今後、相浦機械は本試験で明らかになった自動システムの有効性を踏まえ、製品化を図る。日本製紙は各チップ船への自動システムの導入と展開を検討し、作業負荷軽減と作業環境の向上に取り組む。日本郵船も両社の取り組みを引き続き後押ししていく構えだ。

(画像はプレスリリースより引用)

(ロジビズ・オンライン編集部)