デジタルツイン技術活用、機体搭載のカメラやセンサーで認識できない物も把握可能に

鹿島、ハイパーデジタルツイン(HDT)、羽田みらい開発、芝浦工業大学の4者は1月10日、羽田空港に隣接する大規模複合施設「HANEDA INNOVATION CITY」で、現実の空間をコンピューター上で再現する技術「デジタルツイン」をリアルタイムに活用し、道路を横断するロボットを自動制御する実証実験を行い、成功したと発表した。

4者は実験の結果、自動制御技術の有効性を国内で初めて確認したと説明している。

実験は複数台のロボットを連携制御する鹿島独自のロボット統合管制システムと、リアルタイムに構築したデジタルツインからロボットの自動制御に必要な空間情報を抽出するHDTの独自技術を組み合せて実施。

ロボットに搭載したカメラやセンサーでは認識できない離れた位置や死角から接近する車や人を把握し、自動制御で安全な位置にロボットを停止させ、衝突の発生を回避した。

4者はこれまで困難だったロボット単独での道路横断が可能となり、周辺の交通流や人混みを加味したロボットの自動制御の実現に近づいたとみている。

今後はロボット自動制御の社会実装に向け、HICityをテストベッドに実証実験を継続、機能の拡充を図るとともに、より安全なサービスの提供を目指す。

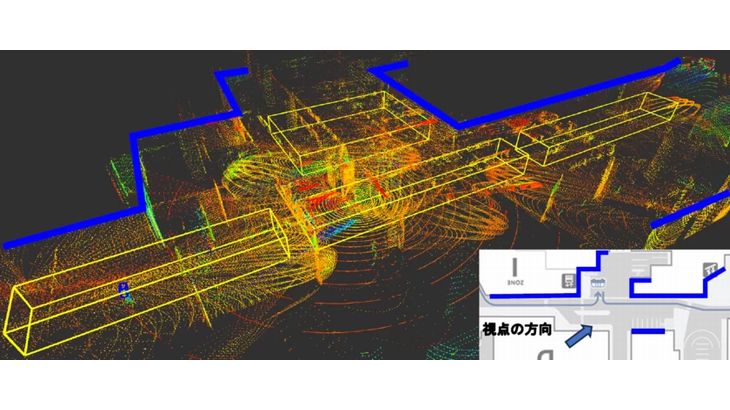

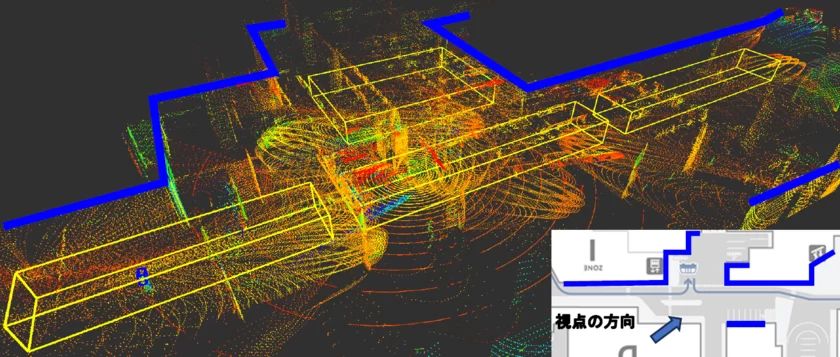

HICity内の道路に構築したデジタルツイン

将来の実現が見込まれている、先進技術を集めて暮らしを効率化している「スマートシティ」では、減少していく労働人口に対処するため、複数台のロボットを警備・運搬・搬送といった業務に活用することが求められる。しかし、各ロボットに搭載のカメラやセンサーでは車や人の動きを検知する範囲に限界があった。多数の車や人が移動し活動するエリアでロボットを稼働させるには、車や人との衝突回避が課題だった。

4者は課題解決のため、2023年10月~24年2月、国土交通省のスマートシティ実装化支援事業の取り組みの中で、ロボットの道路横断時における自動制御の実証実験に踏み切った。

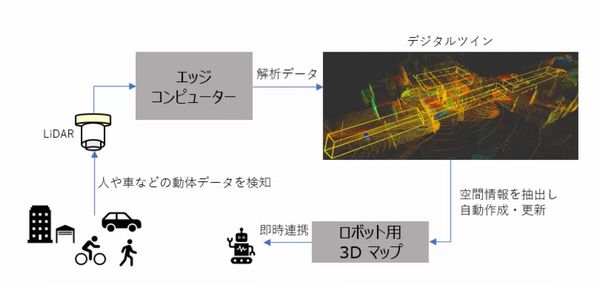

建物に設置した複数台の高性能レーダーLiDARから取得したロボット周辺の車や人といった動体のデータをエッジコンピューターで解析し、デジタルツインを構築。その後、デジタルツインから、ロボットの自動制御に必要な空間情報をリアルタイムに抽出する。

空間情報を基に、ロボットが初めて走行する場所の3Dマップの作成や、環境変更によるマップの更新を自動で行い、即時にロボットと連携する。

ロボットは自身に搭載しているカメラやセンサーから得られる情報に加え、検知範囲外の空間の状況をリアルタイムに把握しながら走行できるようになる。ロボットは離れた位置や死角から接近する車や人を認識、衝突を未然に防止できると想定している。

空間情報の解析からロボットの共有までのフロー図

デジタルツインによる、ロボット走行エリアへの歩行者の接近検知の状況

(藤原秀行)※いずれも4者提供