トヨタなど参加の協会が事業方針発表、会員らから稼働データ収集

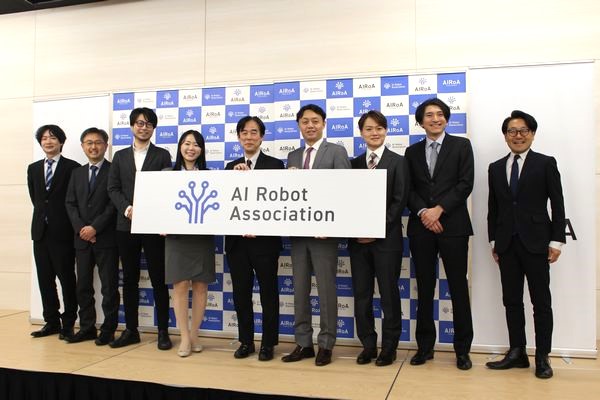

大手自動車メーカーや電機メーカーなどが参加して昨年12月に発足した「一般社団法人AIロボット協会」(AIRoA、アイロワ)は3月27日、東京都内の早稲田大学施設内で会見を開き、今後の事業方針などを説明した。

AIRoAは3月24日時点でトヨタ自動車や日産自動車、NEC、富士通、三菱電機、KDDI、さくらインターネットなど14社が正会員、コネクテッドロボティックスやugo、Preferred Roboticsなど8社が育成会員としてそれぞれ参加している。早大の尾形哲也理工学術院基幹理工学部教授が理事長を務め、AI研究で著名な松尾豊・東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻教授らが理事に就いている。

AIRoAとして、AIを活用して人間のように複雑な動作をすることが可能な高性能ロボットの開発・普及を促進するため、人間がロボットを操作した際のさまざまなデータを同協会の会員企業などから収集、AIに学習させる方針を明らかにした。

まず2025年に物をつかんだり障害物をよけたりといった汎用的な動きに関するデータの収集を開始。大量にデータを蓄積し、ロボットを動かす基盤となるAIを開発、外部に公開することを計画している。

その後、26年以降、介護や物流、建設、小売など特定の分野に絞り込んでロボットを柔軟に動かせるAIを開発していくことを想定している。AIRoAとしてはロボットの稼働データは会員企業以外からも広く集められるようにしたい考えだ。

AIRoAの尾形理事長は会見で「日本はロボット開発の経験値が豊富で、ロボットから重要なデータをたくさん収集できる可能性がある。このデータを共通で使ってもらえるようにしたい。多様なプレーヤーからデータが集まりやすい『ロボットデータエコシステム』を構築していく」と語った。

会見後の撮影に応じるAIRoAの尾形理事長(中央)と理事ら

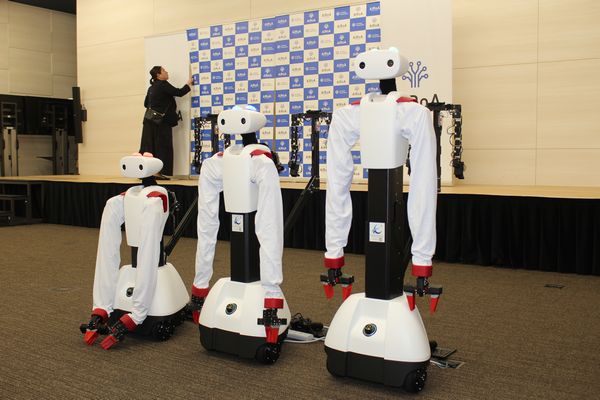

会見の会場には、トヨタが開発した生活支援ロボット「Human Support Robot」(HSR)や、早大次世代ロボット研究機構AIロボット研究室と日立製作所が共同で開発した双腕ロボット「AIREC-Basic」が登場した。ともにAIRoAのデータ収集の対象となる予定。

会場にお目見えしたHSR

会場に登場したAIREC-Basic

(藤原秀行)