組合員が担い手として参画、「荷主」で利用も

全国の中小トラック運送事業者約1600社が参加している求貨求車ネットワークシステムを運営している⽇本ローカルネットワークシステム協同組合連合会(JL連合会)と、ヤマトホールディングス傘下で共同輸配送サービスを展開しているSustainable Shared Transport(サステナブル・シェアード・トランスポート、SST)は8月7日、トラックドライバー不足などの課題解決を促進するため、共同輸配送の拡充へ連携する協定を同日付で締結したと発表した。

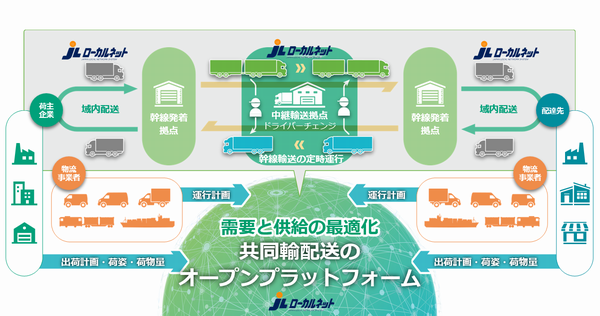

SSTは今年2月、共同輸配送サービス「SST便」の事業を開始。1日当たり東北~九州の計5区間・22線便を運行しており、複数の荷主から集約した荷物を標準パレットで混載・中継輸送を展開しているほか、域内配送にも対応している。SSTは「新幹線のオンライン座席予約のように、パレット単位で便を予約することが可能」と説明している。

連携協定の締結に伴い、JL連合会の組合員事業者に対し、SSTの共同輸配送ネットワークの担い手として参画するよう働き掛けるとともに、輸送委託先としてSST便を利用してもらい、全国各地の物流ネットワークの維持・強化につなげていくことを目指す。

将来はJL連合会の求貨求車ネットワークシステムとSST便のシステムを連携させることも予定している。

連携のイメージ(プレスリリースより引用)

JL連合会の組合員事業者には、幹線運行や域内配送の運び手、積み替え拠点の提供を通じて共同輸配送ネットワーク運営の一翼を担ってもらうことを想定。併せて、組合員事業者が共同輸配送の業務を請け負うことで、各事業者のトラック積載率や稼働率の向上につなげる狙いもある。

SSTは地域に根差したJL連合会の組合員事業者やヤマトグループの協力物流事業者らと組み、「SST便」のサービス提供エリアと輸配送の担い手基盤の拡充を図る。

東京都内で同日、記者会見したJL連合会の迫慎二会長は「SST便に参画することで継続してサービスの向上につながることを期待している。車両や荷物の情報を提供することで、(運び手と荷主の)両方の立場で連携を強化していきたい」と強調。

SSTの髙野茂幸社長は「それぞれ得意分野をお持ちの1600社が参画いただくことで共同輸配送の機能を強化できると期待している」と語った。

会見後の撮影に応じるJL連合会・迫会長(左)とSST・髙野社長

(藤原秀行)