生産性に依拠しない業務改善の新メソッド

現場負担を抑えさらなるデータ活用に布石

物流現場のデータ活用は、「生産性」の一歩前から始められる。倉庫現場における人員配置や作業時間の計画と実際のデータとを比較し、現場の運営改善に生かす新たなメソッドが「プレ生産性ステップ」。庫内作業の人時データを取得する「Logimeter(ロジメーター)」がメソッド実現を後押しする。現場管理者の脳内にしかなかったプロセスや教訓が可視化・共有されれば、ボトムアップの改善機運も醸成される。(本誌編集部)

新たなデータ活用方式の提案

──人手不足などを背景に、物流作業現場における投下工数(人数×時間)を見える化できるロジメーターの導入企業が増えています。

KURANDO 岡澤一弘代表取締役「ロジメーターは、物流センターの従業員がタブレット端末に二次元コードをかざすなどするだけで、『どの作業を何時間やったのか』の人時データがリアルタイムで取得できるシステムです。庫内情報のうち、商品在庫データなどはこれまでもWMS(倉庫管理システム)で管理できましたが、人時データは長らく、手書き書類などによるアナログな管理が主流でした」

「近年では、スタッフが朝から同じ業務だけを行う現場は少なくなりました。ピッキング後に梱包、返品とさまざまな業務をこなしていて、全てを終業後に手書きで記録するとデータが大雑把になりますし、集計の手間が大きく、活用までの時間的ロスもありました。このデータを正確かつ手間なく、リアルタイムに取得できます」

──画期的なツールですが、導入をためらう現場もあると聞きます。

「導入いただいた現場からは、数字が正確でデータとしての信憑性が高いとの評価をいただいています。取得データに基づきステークホルダーとの建設的な対話ができるほか、具体的な現場改善につながった事例も多くあります」

「その一方、人手不足で忙しく、日々のやりくりで手いっぱいという現場も少なくありません。そういった現場では、本社から『取得データを現場改善につなげてくれ』と言われても、実際にデータを分析し、改善活動に取り組む余裕がない現状もあるようです」

──改善の余裕がない現場としては、「生産性が低い」と指摘されるだけになってしまうと。

「取得した人時データに実施数量を対応させれば、数値上は各現場の生産性が出ます。しかし実際には生産性に影響する要素は多く存在し、単一の指標だけ取得しても現場の実態を正確に反映しきれないことが多くあります。ですが現場の状況をしっかりと示せるほど詳細な作業結果の登録を、すぐに実行できる現場はそうありません。生産性から入るアプローチが難しいと感じるのも無理はないと思います」

──生産性ではないアプローチがあるということでしょうか。

「はい、あります。データ取得とその活用と言われると、『生産性』をまずキーワードとして連想してしまう現場管理者は多いと思います。しかしそうではない、データを使った『現場運営』の改善があるのです。それを広く知っていただくため、当社は8月に『プレ生産性ステップ』という新たな概念を打ち出し、併せて庫内要員管理の支援を行うLogiboard(ロジボード)機能のアップデートを行ったところです」

──具体的にどういった改善手法なのでしょうか。

「作業が完了した後に数字として表れる生産性ではなく、そもそもの人の配置や予定作業時間といった『プロセス』そのものの計画をデジタルで可視化し、実際の作業結果と予実比較することを提唱しています。現場ではその日の作業量に応じて、人員配置や作業時間を決めて業務を実施しています。意識的にしろ、無意識にしろ、どの現場でも行われていることです。これを可視化することはどの現場でも可能で、かつ細かな作業点数のカウントなども不要なため、非常に実施しやすい」

──作業計画と実際が違っていたということが頻繁に起こるのでしょうか。

「入荷トラックが時間通りに来ないこともあるでしょうし、ピッキング作業の進みが悪い場合は、梱包作業から人が応援に行くといったこともあるでしょう。現場は常に、変化に追従しなければいけませんから。この実態をロジメーターで取得した作業現場別の投下工数のデータと比較することで、実際の動きが予定とどのくらい一致したのか、違っていたのかの〝答え合わせ〟ができます」

岡澤代表

わずかな手間で庫内運営を改善

──ロジボードの追加機能を使うと、この予実比較の精度が高まるということでしょうか。

「精度が向上するだけでなく、共有の解像度が上がります。現場管理者は、経験則を基にその日の出荷オーダーや従業員の顔ぶれに合った作業計画を考えますが、その共有方法は従業員に当面の割り当てを口頭で伝えたり、ホワイトボードにマグネットを貼ったりするようなやり方でした。一日の時間帯別の割り振りまでエクセルなどで作るのは、作業負担が大きいためです。この作りたかった時間別の作業計画を、システムが作成できます」

「実はどの現場でもシフト表はだいたいデジタル作成されています。このシフトデータを取り込み、配置計画を画面で割り当てられるようにしただけなんですね。ただ、スタッフへの割り当てパターンを作ることができて、一度作成すれば、次は履歴から自動作成が可能になるのがポイントです。今あるデータを使って、楽な操作で見たかった計画を作れるのです」

──管理者の負担軽減にはつながりそうですが、現場全体のメリットはいかがですか。

「まず、どのような現場であってもレベルに合ったPDCAが回せるようになります。生産性の結果を基にしたPDCAの場合はさまざまな要因が結果の数値に影響しますので、キチっとデータを活かすにはそれらの要素の整理と除外が必要になります。ですが、今回のステップに従うと、あくまで『作業の計画』に対して『実際』がどうであったかを振り返るので、ズレの要因が非常にシンプルに見えてきます。作業手順そのものの改善ではなく、運営面でのPDCAですね」

「また配置計画が全員に見えるため、管理者に限らず、作業リーダーまでが午前の進捗と午後の予定を見比べられるなど、配置変更や応援をどうしたらいいのかの判断に向けた共通認識を持ちやすくなります」

──「その日のセンター運営をどうしようか」という、管理者の思考プロセスが共有できるツールになるということですね。

「その通りです。取得した人時データと計画を突き合わせることで『今日のようなオーダーでは、現場にあと何人ぐらい必要、何時に何件ぐらい終わらせているとよい』といった指標を得ていくことができます。この〝答え合わせ〟のデータが共有・蓄積されることで、想定した時間にキチっと終わらせるための勘所が、若手社員にも醸成されていきます」

「一方で、そのために発生する新たな作業は極力減らしました。シフト表も元からあるデータを取り込めますし、配置の割り当ても自動作成できる。進捗状況もかなりラフな数字から測れるようにしました。手間がゼロとはいきませんが、現場にとって十分メリットが多いと言える使用感になったと自負しています」

現場がデータ活用の手応えを実感

──配置の割り当て機能と連動して、進捗管理の面でも追加の効果が生まれると聞きました。

「シフトデータから作業計画を自動作成することで、時間帯別の進捗予定も同時に作成されるようになりました。これにより、例えば梱包作業のような下流工程は、午前中の進捗率が低くても計画内なら大丈夫という判断ができます。従来から進捗を正しく評価するには、時間帯別の予定を組めることが望ましかったのですが、手間が大きく困難でした」

「当社のシステムでは『何時までに何件』といった予定が自動作成され、手入力で微修正も可能です。捉えられる範囲で作業件数も入れてもらえれば、現場の判断材料になりますし、人員配置を変更した場合のシミュレート結果も自動で算出されます」

──現場で使える機能が多くなれば、データ活用のメリットについても認識が広がりそうです。

「当社ユーザーの三鷹倉庫様でも『標準生産性』(次頁参照)といった基準数値の割り出しを行うことで、作業分類ごとの必要人数や終了予定時間をリアルタイムで出しています。こういったデータの『使われ方』が社内に広がることで、より精度高くデータを取り扱っていこうという機運が高まっているようです」

「三鷹倉庫様では、進捗率を円グラフで表した画面をエレベーターホールに表示されていますが、従業員の方が『ちょっと頑張らないと』と言いながらエレベーターに乗り込むそうです。見えなかった職場の状況が可視化され、歯車のように働いていたスタッフに主体性が生まれた。効果を数値化することは難しいですが、非常に大きな価値だと思います」

「以前からあったシフトデータを入れると、庫内運営に役立つものがアウトプットされてくる。この〝成功体験〟を通じて、データ利用を敬遠していた現場が自分たちの意思で活用に取り組んでいけると考えています。また、今回のステップを踏んで実態に即した計画が立てられるようになると、そこで出てきた『生産性』は使えるデータとしての『生産性』になっているはずです。収集した作業データの活用までにはもう一歩ハードルがあると感じていた現場管理者の皆さまには、ぜひ一度この新しいステップを試していただきたいと思います」

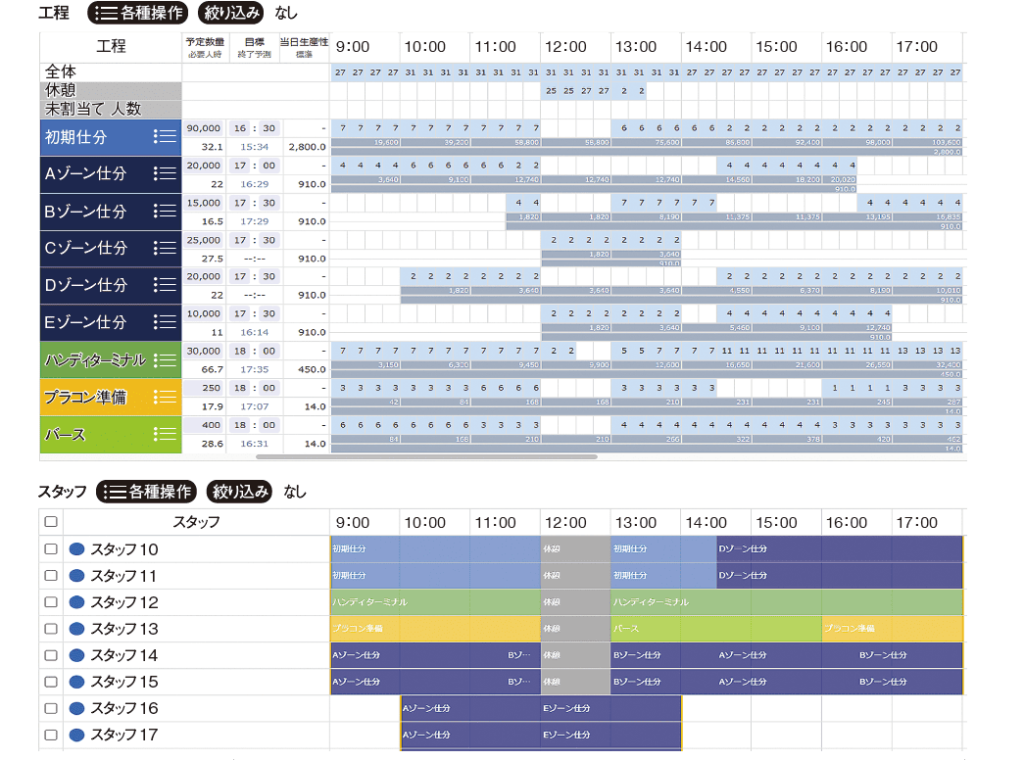

工程別の進捗を管理する「当日ボード」とシフトから自動作成される「個人別作業計画」

※クリックで拡大

8月5日にリリースした「当日ボード」(上)と「個人別作業計画」(下)の新機能画面(イメージ)。①従業員のシフトデータを月1回などの頻度で事前に取り込む。②「割付」ボタンを押すと、これまでロジメーターで収集した各従業員の作業実績データを基に、ワークスケジュールを「個人別作業計画」上に自動作成。③連動して、想定作業可能数を「当日ボード」に表示。④管理者は必要に応じ、手動で計画の変更が可能。⑤ワークスケジュールや想定作業可能数に対する作業実績データは作業当日、ロジメーターで新たに収集・蓄積され、計画との違いが可視化される。

三鷹倉庫

進捗状況の可視化が導く業務管理の脱属人化

移動途中に作業の進捗を確認するスタッフ

円グラフでリアルタイム表示

国内18拠点・海外5拠点を展開する三鷹倉庫の福崎第1センター(兵庫県福崎町)は、大手アパレル商品の在庫管理のほか、値付けやミシン加工などの流通加工を手掛け、1日約150人が庫内作業に従事する。

同センターは、庫内業務の進捗管理に頭を痛めていた。敷地内で作業棟が四つに分かれ、センター長は日々、四つの棟を1日2時間以上かけて何度も巡回。進捗を確認しながら、「人の配置をどうしようか」と一人思案していた。

この課題解決に向けて導入を決めたのが、KURANDOのロジメーターだった。従業員がタブレット画面で作業分類を選択。作業開始時と終了時に二次元コードをかざして処理済点数を入力すると、「誰がどの現場で何時間作業したのか」が記録され、予定数量に対する進捗が円グラフ形式で示される。

同社倉庫運営部の亀島康平部長代行は「パソコンを見るだけで作業進捗がリアルタイムで把握できる。機動的な対応が可能になると直感した」と導入当時の経緯を語る。

亀島部長代行

踏み出しやすい一歩

センター長が巡回に割いていた時間が減らせたほか、エレベーターホールなどに進捗状況の円グラフ画面を表示したことで、全体の状況が共有された。「『ここに応援に行ってほしい』といった指示に納得感が得られるようになった」(池田智貴センター長)。

従業員の当事者意識も高まった。同年7月には、蓄積したデータが自動連係されてグラフ表示されるロジスコープ機能の運用を開始。順調に作業が進んだ場合の処理点数「標準生産数値」をベースに、週1回ペースで改善策を話し合うようになった。

きめ細かな作業進捗と要員管理ができるロジボード機能も同年12月から導入。ロジメーターに入力した予定数量の残数と、ロジスコープ機能の分析から導き出された「標準生産数値」を組み合わせることで、各作業の終了予定時刻がロジボード上で表示できるようになった。

3機能の融合で、どの時間帯で何人がフリーになるのか、作業を終えるには何人必要かが一目瞭然になった。亀島部長代行は「画面上の数字に沿って指示を出せばいいので、センター長任せだった進捗管理の脱属人化が進んだ」と手応えを口にする。

また池田センター長と亀島部長代行はロジメーターの利点として、現場負荷の少なさを挙げる。

フル活用している同センターでも、センター長の負担は朝9時に10分程度各現場の予定数量を入力し、13時にも5~10分ほど午前中の処理点数を入れる程度。池田センター長は「現場では本業以外に割ける時間は多くない。ロジメーターは隙間時間にできるから、やろうと思える」と語る。

池田センター長

お問い合わせ先

株式会社KURANDO

〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1

大崎ガーデンタワー 9F トンネルTOKYO

https://kurando.io/

MAIL : support@kurando.io

![庫内作業の”予実”を簡単比較、適切な配置調整で「終わりが見える」現場へ[PR]](https://online.logi-biz.com/wp-content/uploads/2025/09/a-89.jpg)