東商調査、物流2法改正「知っていて内容理解」はわずか6.8%

東京商工会議所は2024年12月12日、会員企業を対象とした、「物流2024年問題」への対応などに関するアンケート調査結果を公表した。

物流2024年問題への対策の一環として、荷主企業や物流事業者にトラックの荷待ち・荷役時間短縮を図るよう義務付けることなどを柱とした改正物流総合効率化法(施行後は名称を物資流通効率化法に変更)と改正貨物自動車運送事業法の2法が2025年度から順次施行されることについて、「知っていて内容を理解している」と答えた荷主企業は1割に届かず、物流事業者でも2割弱にとどまった。

改正自体を知らないと回答した荷主は過半数、物流事業者は3割超に上った。

また、物流2024年問題の影響を尋ねたところ、荷主は輸配送コストの上昇やリードタイム延長を挙げる向きが多かった。物流事業者はドライバーの採用難が大きな問題になっていることが浮かび上がった。

調査は2024年9月に実施、小売や卸、運輸など流通・サービス業の981社から回答を得た。

物流関連2法改正への認識は、荷主823社のうち、「知っていて内容を理解している」は6.8%で、「知ってるが内容は知らない(よく分からない)」の39.1%、「知らない」の54.1%と大きく差が開いた。

物流事業者109社では、「知っていて内容を理解している」が19.3%、「知っているが内容は知らない(よく分からない)」が46.8%、「知らない」が33.9%だった。

物流2024年問題の影響としては(複数回答可)、荷主815社で「輸配送コストが上昇している」が67.8%で群を抜いて多かった。「輸配送日数が伸びている」が38.1%、「影響は特に受けていない」が25.5%、「物流に関わる業務負荷の増加(荷役に関わる人手の増員、物流責任者の任命など)」が21.0%と続いた。

具体的な声として、「配車時間/集荷時間が変更された(遅くなっている、一定ではない)」(商品卸売業)、「取引先が廃業した。配送時間の遅れが生じている」(飲食店)、「配送ミスが多くなり、運送の質が低下している」(化学製品卸売業)といった回答があった。

物流事業者108社では「ドライバーの採用難」が56.5%でトップ。「人件費増加に伴うコスト増」と「売上の減少(運賃の値上げを理由とした顧客離れなど)」がともに38.9%、「ドライバーの離職」(25.0%)などが続いた。

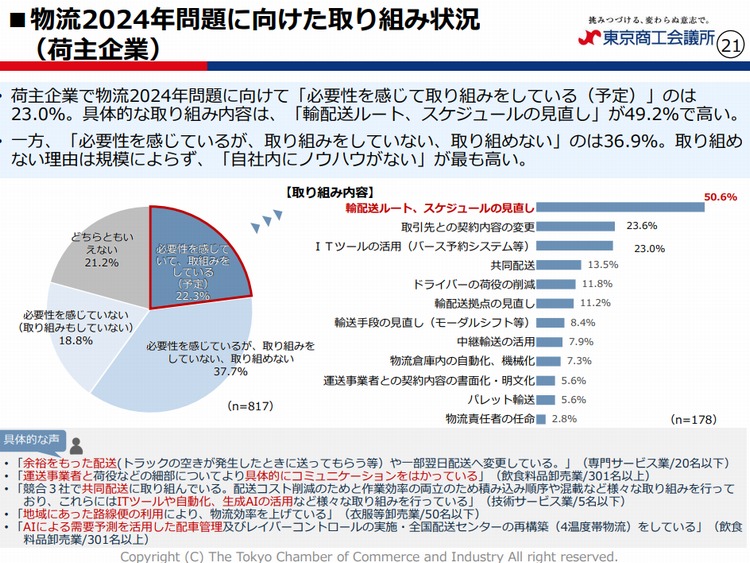

荷主817社のうち、「必要性を感じていて、取り組みをしている(予定)」を選択したのは22.3%。「必要性を感じているが、取り組みをしていない、取り組めない」が37.7%、「必要性を感じていない(取り組みもしていない)」が18.8%、「どちらともいえない」が21.2%だった。

「必要性を感じていて、取り組みをしている(予定)」荷主に具体策を聞いたところ(複数回答可)、「輸配送ルート、スケジュールの見直し」が50.6%で首位を占めた。他には「取引先との契約内容の変更」(23.6%)、「ITツールの活用(バース予約システムなど)」(23.0%)、「共同配送」(13.5%)、「ドライバーの荷役の削減」(11.8%)などが多かった。

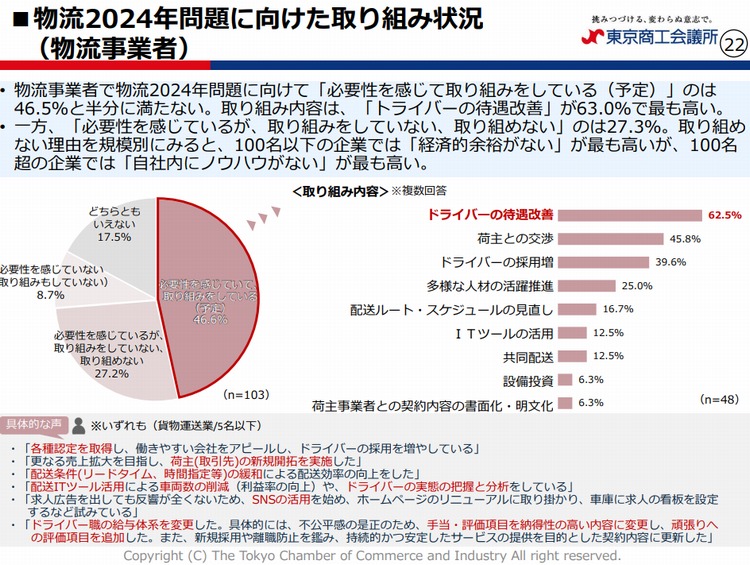

物流事業者103社では、「必要性を感じていて、取り組みをしている(予定)」が46.6%で、「必要性を感じているが、取り組みをしていない、取り組めない」が27.2%、「必要性を感じていない(取り組みもしていない)」が8.7%、「どちらともいえない」が17.5%だった。

「必要性を感じていて、取り組みをしている(予定)」物流事業者に具体策を尋ねると(複数回答可)、1位は「ドライバーの待遇改善」で62.5%に達した。「荷主との交渉」(45.8%)、「ドライバーの採用増」(39.6%)、「多様な人材の活躍推進」(25.0%)などが続いた。

(藤原秀行)※いずれも東京商工会議所資料より引用