燃料の脱炭素化目指す

大和ハウス工業と大阪大学は3月11日、同社と阪大先導的学際研究機構の大久保敬教授らの研究グループが共同研究で、常温・常圧下で、で、生物の排泄物や汚泥、汚水などから得られるバイオガスに含まれるメタンガスの89%をバイオメタノールに変換する合成方法を開発したと発表した。

大久保教授らの研究グループは2017年、世界で初めて常温・常圧で空気とメタンガスからメタノールを作り出すことに成功。22年から燃料そのものの脱炭素化を目指し、大和ハウスと共同でカーボンニュートラル燃料の合成に関する研究を進めてきた。

今回開発した合成法は、再生可能な生物資源由来のバイオガスに含まれるメタンガスを原料として、17年に開発した変換技術によるメタノール変換率(14%)を大きく上回る89%の変換率を達成した。

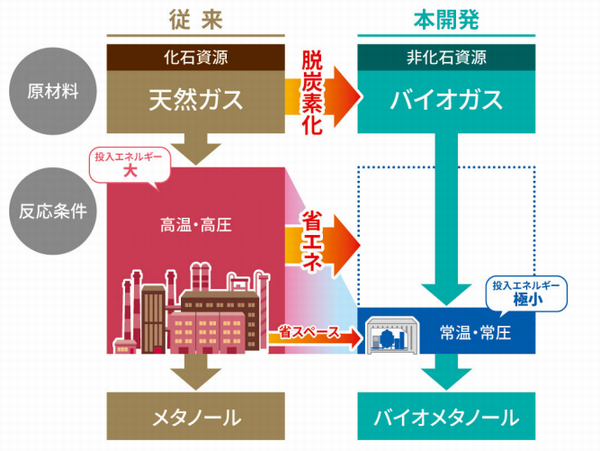

従来の工業的な合成法で使用される一般的な原料の天然ガスなどの化石資源ではなく、バイオガスに含まれるメタンガスを用いることで、原料の脱炭素化を目指す。

従来の合成法との比較(プレスリリースより引用)

メタノールは燃料や合成樹脂などに使われ、2024年現在、世界市場規模は9900万tに達し、29年には1億2000万tまで伸びると見込まれている。

ただ、日本は現状、ほぼ全量を海外からの輸入に頼っているため、為替などの海外情勢の影響を受けやすく、国産化への期待が産業界などで強かった。

メタノールは天然ガスを原料とした一酸化炭素と水素の合成反応で得る方法が一般的だが、腐食性の高い金属触媒や、50~100気圧・240~260℃といった高温・高圧条件を必要とするため、国内の生産体制再整備には至っていない。

両者は製造開始を目指し、合成量をより高めていくことを検討している。まずダイワハウスの工場や事務所などで活用することを目指す。

(藤原秀行)