KPMG調査、事業中断追い込まれた経験ありは3割超

KPMGコンサルティングは6月11日、災害や紛争などの非常事態に対する事業の強靭化(レジリエンス)が、日本企業の間でどのように進んでいるかを調査した「レジリエンスサーベイ2024」を発表した。

感染症のまん延など予期せぬ事態で事業の中断に追い込まれたと答えた企業が3割を超えたことが判明。テロや紛争といった地政学リスク、激甚化する災害、サイバー攻撃などによってサプライチェーンが寸断され、物の流れが止まる危険性が高まる中、日本企業の間でも顧客や株主からの要望に応え、レジリエンスの取り組みが進み始めている実態が明らかになった。

調査は2023年10月~24年2月、国内上場・非上場企業約4000社の危機管理部門を対象に、郵送およびWebによるアンケート形式で実施し、176社から有効回答を得た。

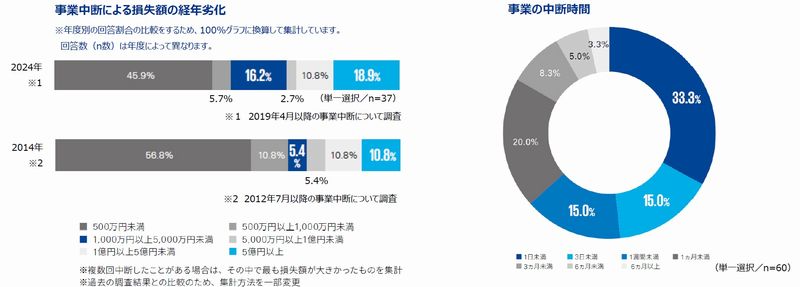

損失額も増加傾向

19年4月以降に「予期せず事業が中断したことがあった」と回答した企業は有効回答数175件中35.4%に上り、同じく14年に行ったレジリエンス関係の調査では同様の設問に「あった」と答えた割合が8.0%にとどまっていた。有効回答数など条件は異なるものの、予期せぬ事業中断に見舞われる企業が増えていることをうかがわせた。

中断の原因は「新型コロナウイルス等の感染症のまん延」が43.5%で、有効回答社数62社のうち最多を占め、故障を含めた「情報システム障害」(27.4%)、「風水害」(25.8%)と続いた。少数だが「経済安全保障に関連する危機」(3.2%)、「ESG関連の危機」(1.6%)で事業中断に追い込まれた企業もあった。

事業中断による損失額も、14年の調査から増加傾向にあり、損失額「5億円以上」は18.9%で、14年調査の10.8%から2倍近い割合に上昇し、「1000万円以上5000万円未満」も14年の5.4%から16.2%に拡大した。

予期せぬ事業中断は10年前に比べ、発生した企業数も損失額も大幅に増えた。経済安全保障関連での事業中断も少ないながら発生し始めている(KPMGコンサルティング「レジリエンスサーベイ2024」より引用、以下同じ)

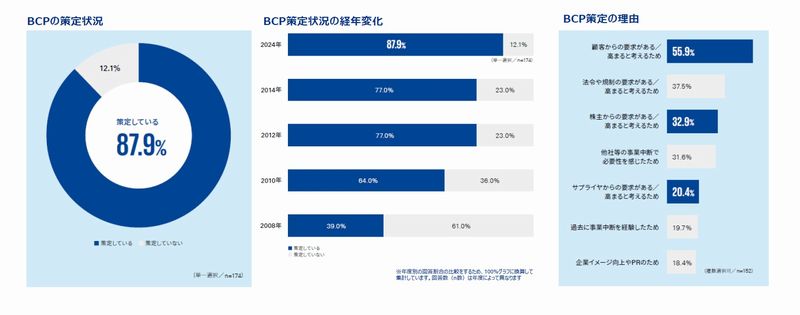

一方、BCPを策定している企業は有効回答174件のうち87.9%を占め、14年調査時の77%から明確な伸びを見せた。リスクの現実化が増加している一方で、対策も進んでいることを示唆している。

BCPの策定理由は、有効回答152件中、「顧客からの要求がある/高まると考えるため」が55.9%でトップ。「株主からの要求がある/高まると考えるため」が32.9%、「サプライヤーからの要求がある/高まると考えるため」が20.4%と、社外のステークホルダーからの要求が上位に位置していた。BCPの有無は資金調達や収益力に直結する要素となりつつあるようだ。

BCPを策定済みの企業は10年前と比べ明らかな伸びを示した。特筆すべきは策定理由で、顧客・株主・サプライヤーなど社外からの要求への対応が上位を占めた

KPMGコンサルティングの足立桂輔執行役員は「現在は有事と平時が背中合わせになってしまった時代。企業のリスク対応に求められる責任や役割は、範囲・深度の両面で拡大している。かつてBCPや災害対策は、あくまで非常時に備えた特殊な企業活動だったが、今では企業の経営戦略の中核を占めるテーマになってきた。レジリエンスは企業戦略そのものであり、(コストではなく)成長の機会と捉える発想が求められている」と指摘している。

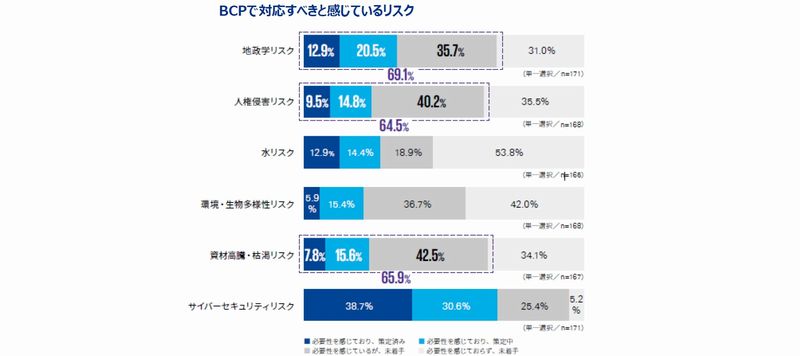

リスク別に、BCPで対応すべきエマージングリスク(予期せぬ環境変化により顕在化する、破壊的な影響をもたらし得る新たなリスク)として捉えているかどうか、BCPの策定を進めているかどうかを聞いたところ、「地政学リスク」や原材料が児童の強制労働などで生み出されている「人権侵害リスク」、「資源高騰・枯渇リスク」を「BCPで対応すべきリスクと感じている」企業が、各有効回答数170社前後中、65~70%に上った。半面、BCPについては策定済みが10%前後、策定中も15~20%にとどまり、対策に苦慮する企業が目立っている。

「サイバーセキュリティリスク」をリスク視する企業は有効回答数のうち95%に達し、項目別で最多だった。BCP策定済みは4割近く、策定中も3割を占め、対策は各種リスクの中で比較的進んでいた。

エマージングリスク対策としては、有効回答113件中、「具体的なリスクシナリオの検討」が59.3%、「事業へのリスク影響度分析」が58.4%を占めており、現時点ではリスク分析段階の企業が多い。一方、「サプライチェーンの洗い出しと代替供給先の検討」との回答も36.3%に達していた。

KPMGコンサルティングの土谷豪アソシエイトパートナーは、「『台湾有事発生時の事業への影響を検討したい』といった依頼が増えている」と語った。

「地政学」や「人権侵害」に対して、BCP策定の必要があるリスクと認識している企業は6割を超えた

BCPが取引先選定基準に

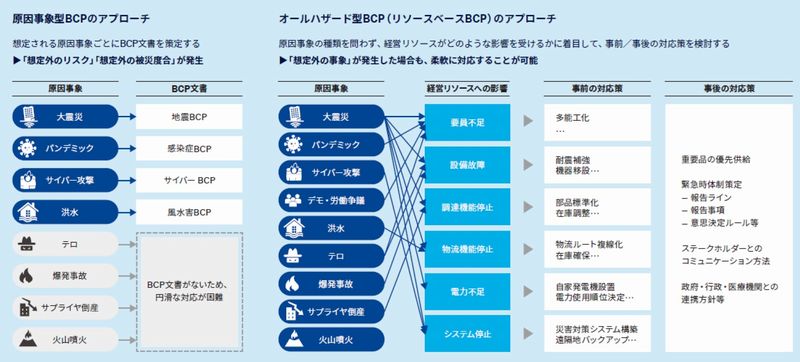

BCPの策定手法としては、地震、風水害、感染症といった「原因別」に策定する企業が有効回答数153社中66.0%と、主流を占めていた。

土谷アソシエイトパートナーは「原因別の対策は、個別対策となり工数が増えてしまう。むしろ要員不足や設備故障、調達機能や物流機能の停止といった、『結果』として生じる影響に注目して事前事後の対応策を整えるオールハザード型BCPを目指す必要がある」と強調した。

例えば、調達リスク対策では部品の標準化や在庫調整、物流リスク対策ではルート複線化や在庫確保、重用品の優先供給といった措置だ。こうしたオールハザード型BCPを策定している企業の割合は、30.7%だった。

個別対策型BCPは、事業中断の原因の数だけ対策が必要となる(左)。そこで、異なるリスクでも共通して発生する事業へのダメージにフォーカスして対策を整えるオールハザード型BCP(右)が注目を集めている

海外拠点を対象としたBCP策定については、有効回答125件中28.0%が「必要性を感じており、着手している」、49.6%が「必要性を感じているが、着手できていない」と答えており、75%を超える企業が必要と認識していた。

しかし、管理状況について、有効回答125件のうち60.8%が「明確な指針はなく、各社に任せている」と答えている。拠点任せになっている理由としては、有効回答114件中61.4%が「本社として、海外拠点のBCP策定に対してどこまで統括すべきか不明確」であることを挙げた。

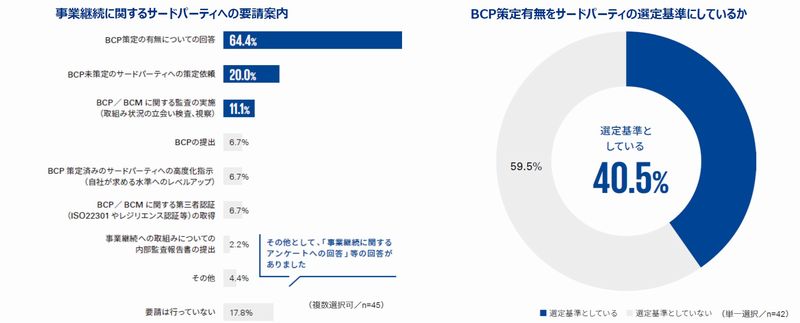

危機の発生時に、自社が事業継続可能な場合でも、物流事業者や部品のサプライヤー、販売店などのサードパーティ(関係者)が機能停止に陥れば、結果としてサービスの提供が止まってしまうことを考慮し、「BCP策定の有無を、サードパーティの選定基準としている」と答えた企業は、有効回答42件中40.5%あった。

サードパーティに要請することとしては、有効回答45件中64.4%が「策定の有無についての回答」、20.0%が「BCPの策定」を挙げており、「要請は行っていない」は17.8%だった。

BCPがサードパーティの選定基準になっている

(石原達也)