「2024年問題」考慮、配送ミス削減など図る

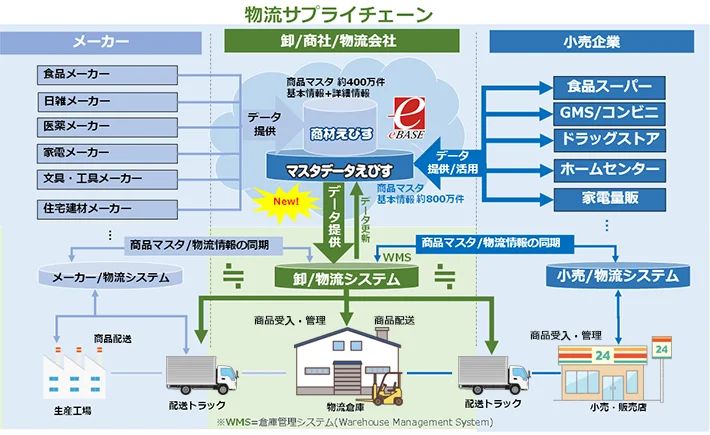

商品情報のデータベース開発・運営を手掛けるeBASE(イーベース)は9月13日、「2024年問題」を考慮し、卸・物流会社向けにメーカーや小売業と商品データを共有できる「マスタデータえびす」の提供を9月初旬に開始すると発表した。

正確な商品データを相互に利用できるようにし、配送ミスなどを削減、「2024年問題」対応につなげられると見込む。「マスタデータえびす」の卸向けサービス関連販売について、3年間の累計で1.5億円を目指す。

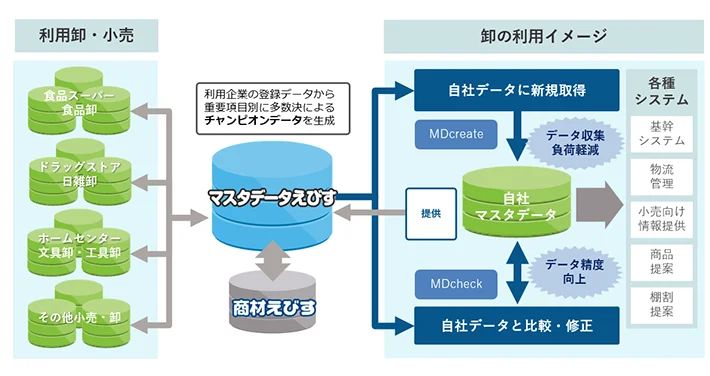

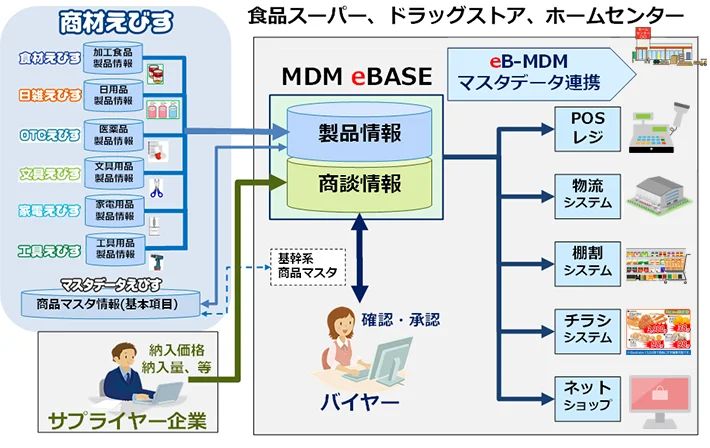

eBASEは2022年5月、異なる業界を横断して複数の小売企業間で商品マスターデータを共有・活用するデータプールサービス 「マスタデータえびす」の提供をスタート。現在、賛同小売企業12社から収集した商品マスターデータ約1000万件をクレンジングし、メーカーが提供した商品情報で構築している「商材えびす」データともマージして再生成(正規化)した高精度(チャンピオンデータ)な商品マスタデータ約800万点を運用している。

利用小売企業は、「マスタデータえびす」のJANコード、商品名、規格、ブランド、サイズ、重量、入数、商品簡易画像といった自社商品マスターデータを互助的に提供・共有することで、他小売企業の商品マスタデータを新規取扱品の商品マスター登録や自社保有データの精度向上に活用できる。

小売企業はPOSレジ、物流システムなどで取扱商品全ての商品マスターデータを備えることが求められ、データ精度、収集負荷、更新性に課題を抱えている。

小売企業独自フォーマットでの小売別の商品マスターデータ収集では、データ提供元の卸やメーカーが、同じ商品情報を何度も異なるフォーマットに入力し提供しなければならないため、データ精度と提供負荷に課題が多く、更新性が劣化し、結果的に小売企業における商品マスターデータの収集・活用課題となっている。

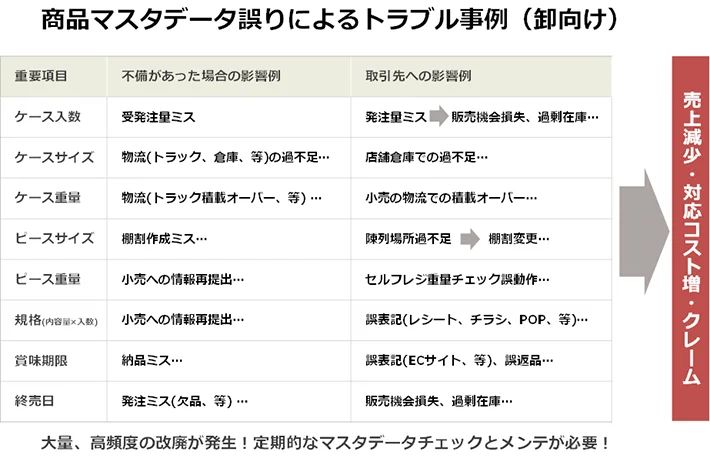

特に、そのデータに稀にでも間違いがあった場合、物流トラブルも含めて様々な大きなトラブルを誘発させていることが問題で、物流の合理化を阻む根本的な原因となっており、サプライチェーン全体で高精度な「商品マスター」の共通利用が求められていることを考慮。新たな機能の提供にこぎ着けた。

「マスタデータえびす」を卸・物流企業にも提供することにより、サプライチェーン間における物流機能の合理化・効率化につながり、業界全体の全体最適を実現できるとみている。

特許取得済み(特許番号:第7138289号)

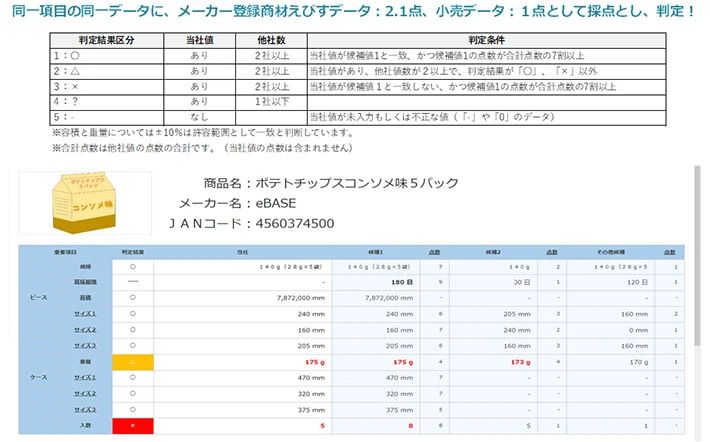

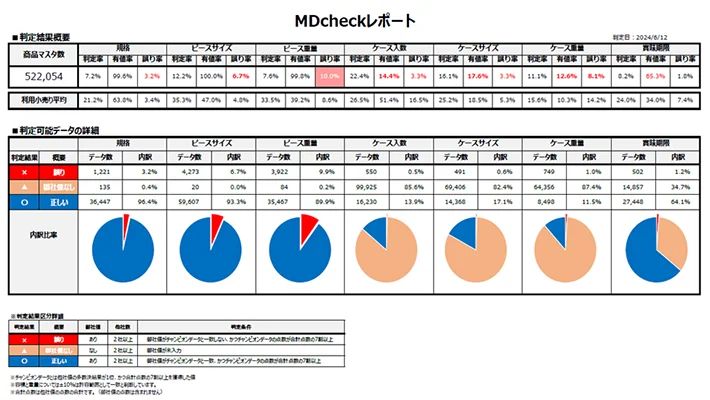

①自社マスタデータと「マスタデータえびす」データの正誤判定ロジック(MDcheck)

②自社マスタデータと「マスタデータえびす」データの正誤判定レポート例(MDcheck)

◆卸・物流会社における「マスタデータえびす(商品マスタ)」の活用シーンポイント例

※緑の背景項目が特に物流課題に対する解決ポイント

|

課題解決の例 |

具体的なケース |

解決のポイント |

|---|---|---|

|

在庫管理の正確性向上 |

過剰在庫によるコスト増加 |

実時点在庫データの活用で適正在庫水準を保持 |

|

配送プロセスの効率化 |

繁忙期の配送遅延 |

最適ルート計算アルゴリズムの導入 |

|

オムニチャネル戦略の実現 |

商品情報のオンライン・オフラインでの不一致 |

一元管理された商品情報データベースの利用 |

|

顧客満足度の向上 |

配達予定日の不明確さ |

正確な商品流通データに基づく配達日時の精密な予測 |

|

需要予測の精度向上 |

季節商品の需要見積もり誤り |

過去データとAI分析を組み合わせた需要予測 |

|

サプライチェーンの透明性強化 |

原材料のエシカルな調達情報の不足 |

ブロックチェーンを利用した原材料の追跡 |

|

リスクマネジメントの強化 |

供給網の中断による生産停止 |

サプライチェーン全体のリアルタイムモニタリング |

|

製品リコール時の迅速な対応 |

不良品の特定に時間がかかる |

各製品に一意な識別子を付与し、追跡可能性を向上 |

|

持続可能なサプライチェーンの構築 |

環境への悪影響を与える原材料の使用 |

サステナブルな原材料の使用証明書の管理 |

|

新商品の市場導入スピード向上 |

新商品の市場反応の遅れ |

マーケットデータと消費者フィードバックの迅速な分析 |

|

マルチベンダー管理の簡素化 |

複数の供給元からの情報管理の複雑さ |

一元的なサプライヤー管理システムの導入 |

|

個別包装・ラベリングの自動化 |

顧客ごとの包装仕様要求 |

柔軟なパッケージングラインとデータ駆動型ラベル印刷システム |

|

賞味期限やロット番号の一元管理 |

出荷時の賞味期限間違い |

賞味期限とロット番号管理システムの整備 |

|

企業間データ共有の促進 |

情報の非共有による効率低下 |

賞味期限とロット番号管理システムの整備 |

|

企業間データ共有の促進 |

情報の非共有による効率低下 |

クラウドベースの共有プラットフォームの利用 |

|

ビッグデータ分析の活用 |

市場トレンドの把握遅れ |

消費者行動データの収集と分析ツールの導入 |

|

エンドツーエンドのトレーサビリティ |

偽造品の流通 |

サプライチェーン全段階のデジタル追跡システムの展開 |

マスタデータえびす利用価格

◆卸/物流会社向けサービス利用料

|

卸/物流会社の年間売上高 |

単価/月額 |

|---|---|

|

~ 500億円 |

10万円 |

|

~3,000億円 |

20万円 |

|

~5,500億円 |

30万円 |

|

~ 1兆円 |

40万円 |

|

1兆円~ |

50万円 |

※別途、マスタデータ取得・活用の為のeBASEシステムの利用がセットで必要。

・オンプレミス 630万円~ ※ライセンス&サポート費(保守費)

・クラウド 30万円/月額~

(参考)

◆「マスタデータえびす」の小売企業向けの利用価格

|

年間の売上規模 |

月額料金 |

|---|---|

|

~ 500億円 |

20,000円 |

|

~1,000億円 |

30,000円 |

|

~1,500億円 |

40,000円 |

|

1,501億円~ |

50,000円 |

※別途、MDM eBASEの導入、自社のマスタデータの提供が必要

(藤原秀行)※いずれもeBASE提供

![AIで変わる、サプライチェーンのデータ管理と利活用[PR]](https://online.logi-biz.com/wp-content/uploads/2025/12/AdobeStock_407999974.jpeg)