JPRがオンラインセミナー開催、関係者の橋渡し役に決意

日本パレットレンタル(JPR)は10月13日、第2回のオンラインセミナーを開催し、人手不足や新型コロナウイルスの感染拡大に見舞われている物流業界へ持続可能なサービスを展開するための取り組みなどについて発表した。

登壇したJPRの加納尚美社長らは、コロナ感染防止へ人同志の接触を減らす「非接触」型の物流が強く求められている現状を踏まえ、レンタルパレットサービスの高度化を推進していく決意を表明。併せて、荷主企業と物流事業者など多岐にわたる関係者の橋渡し役として伝票の電子化などの物流DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現していきたいとの思いをアピールした。

「パレット活用と検品レス化で接触は半分程度に」

冒頭、ゲストとして東京大先端科学技術センターの西成活裕教授が登場し、「サプライチェーンからデマンドウェブへ~物流の全体最適に向けて~」をテーマに基調講演を行った。

西成教授は、物流の現況に関し「(人手不足などで)共有化、標準化を進めないと立ち行かなかうなるところまで追いつめられている」と危機感をあらわにし、デジタル化の重要性を訴えた。

その上で、配送センターや車両などを物流事業者らが共有、製造と物流が一体となって受注に応じた最適な物流リソースを使い、業務全体を効率化する手法「デマンドウェブ」を提唱。「メーカーや物流事業者らが“協調と競争”をいかにうまく分けてやっていくか、難しいのは百も承知で提案しているが、ぜひ検討してほしい」と呼び掛けた。

続いて、加納社長は「より良い物流の未来を共創するために」と題して、JPRの取り組みをプレゼンテーションした。

コロナ禍の現状に関し、ロボット化や自動化などに言及した上で「10年後の未来と思っていたものが、不完全ながら既に到来したといっても過言ではないと思う」と指摘。人手不足や長時間労働、高齢化といった課題の解決には、導入加速の兆しを見せている情報化やデジタル化を手段にして、ビジネスモデルや組織を変革していくべきだとの姿勢をのぞかせた。

コロナ感染拡大で非接触の重要性が増していることに触れ、工場から店舗陳列までの工程の間、人が段ボールに接触する機会は手積み手降ろし・ばら納品に比べ、パレット活用と検品レス化を組み合わせた場合、半分程度に減るとの試算を示し、自動化・デジタル化で非接触を進められると効果をPRした。

次に、今後JPRが展開していく物流DXの流れを紹介。2018年には兵庫県加東市の東条デポ、20年には千葉県白石の千葉白井デポでそれぞれ自動化設備を取り入れ、作業員を増やさずパレットの生産能力を増強したのに続き、今年秋以降、RFIDタグを読み取る機能を有したフォークリフトを開発していく計画を説明した。

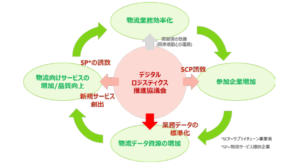

さらに、データサイエンス分析チームや業務刷新プロジェクトチームを社内に設置。19年7月にレンタルパレットの利用に関するデータなどを活用して物流業務の効率化や標準化を後押しするため、サプライチェーンの運営に携わる事業者と立ち上げた「デジタルロジスティクス推進協議会」は25社に参加企業が拡大したことにも触れ、納品伝票の電子化に向けた実証実験を積極的に手掛けていく方針を表明した。

デジタルロジスティクス推進協議会の (JPR提供・クリックで拡大)

このほか、AI(人工知能)を活用した共同幹線輸送のマッチングにも取り組み、既に実証実験を図っていることを明らかにした。新たな施策としては、同業のユーピーアール(upr)とレンタルパレットの合同回収サービスを開始、配車効率化や確実な回収の担保を目指していることを案内した。

加納社長は「今こそ企業は垣根を越えた協力体制の覚悟とリーダーシップを新たにしてDXに取り組む必要がある」と語り、JPRがパレットやデータを活用した全体最適をさまざまな関係者とタッグを組んで実現させていくとの姿勢をアピールした。

「良い商品作っても運べない」事態がいずれ到来

JPRの五十嵐誠営業1部長は「異業種でも共に運べる物流を創る」とのテーマで、幹線輸送の共同化を促進していることを発表。既にキユーピーやライオンと組んで共同シャーシを使いフェリーと組み合わせ、モーダルシフトを実現したり、同じくキユーピーやサンスターと連携して積載効率改善に努めたりするなどの事例があることに言及した。

共同運行は18年以降、実績が310件に上り、運行が停止したのは台風でフェリーが欠航するなど、天候が影響したケースの4件にとどまっていることを報告、順調に拡大できているとの認識を示した。

五十嵐部長は「業種業界を越えて共同輸送のネットワーク拡大を目指す」と力説。AIによるマッチングの効果に期待を示した。

キユーピー、サンスターの両社とJPRが連携して19年に開始した共同輸送の様子(JPR提供)

JPR事業企画部DL推進グループの検崎朴郎氏は、加納社長に続いて「デジタルロジスティクス推進協議会」の活動内容をリポートした。これまでに納品伝票電子化と空車情報見える化の2項目に関して分科会を設立し、実現に向けた道筋などを会員企業間で盛んに議論してきたと解説。納品伝票電子化は21年度、空車情報見える化は22年度の実用化を目指して実験などを続けていくと語った。

JPRグループで伝票電子化などのサービスを手掛けているTSUNAGUTE(ツナグテ)の春木屋悠人社長は、21年1月にスマートフォンのみで伝票の受け払いを完了できるサービスを始めることなどを公表。「ペーパーレスを通じて非接触の物流を構築していくことが大事。統一化から標準化、デジタル化と進めることでピンチをチャンスに変えられる。業界を超えた連携が必要だ」と述べた。

最後に特別企画として、「持続可能な物流」の実現を議題とするパネルディスカッションを開催。F-LINEの藤原丈二常務執行役員、大塚倉庫の溝内順一取締役、キユーソー流通システムの田中修営業本部長、JPRの野町雅俊取締役が参加した。ファシリテーターはJPRの宇田裕司営業2部長が努めた。

パネラーの4人は「メーカーがいくら良い商品を作ってもトラックドライバー不足では運べない。食品物流はいろいろな構造上の問題を抱えており、いずれは運べないということが現実に起こってくる」(田中氏)、「現状に強い危機感がある。乗り越えるのは1社ではできない」(溝内氏)、「製・販・配の3層が連携し、サプライチェーン全体の最適化を図る必要がある」(藤原氏)などと問題意識を提示。野町氏も含めてサプライチェーンに携わるさまざまなプレーヤーが変革へ足並みをそろえる必要があるとの見解で一致した。

物流DXについては「25年前の入社時からアナログな状態が物流業界でいまだに続いている。デジタル化は重要事項」(田中氏)などと前向きな発言が相次ぐ一方で、「一足飛びにはなかなか行かない」(溝内氏)との声も出ており、まず標準化の実現へ多岐にわたる関係者間の意見調整を着実に図っていくことの重要性をパネリスト間であらためて確認した。

(藤原秀行)