200万通りのルート候補を解析、持続可能なモデル確立目指す

物流業界が抱える課題を共有・対処するため、2022年8月から地場の小売業や物流事業者が解決策を共同で模索している任意団体「九州物流研究会」とHacobuは11月20日、福岡・佐賀で進めている共同輸配送の取り組みを一層強化するため、実証実験「物流DXツールを活用したN対Nの相互配車事業」を開始したと発表した。

イオン九州など小売6社分の膨大な輸配送ルート候補を、Hacobuが提供するクラウド物流管理ソリューション「MOVO(ムーボ)」シリーズのデータ活用基盤で解析。深刻化するドライバー不足や環境負荷といった物流の課題に対応し、持続可能な共同輸配送モデルの確立を目指す。

参加するのはイオン九州、イズミ、コスモス薬品、サンリブ、イオングローバルSCM、MLS。同研究会とHacobuは取り組みを順次拡大し、2026年には長崎県、2027年には大分県で展開することを想定している。将来は九州全域、さらに全国でも展開可能な共同輸配送モデルの社会実装を目指す。

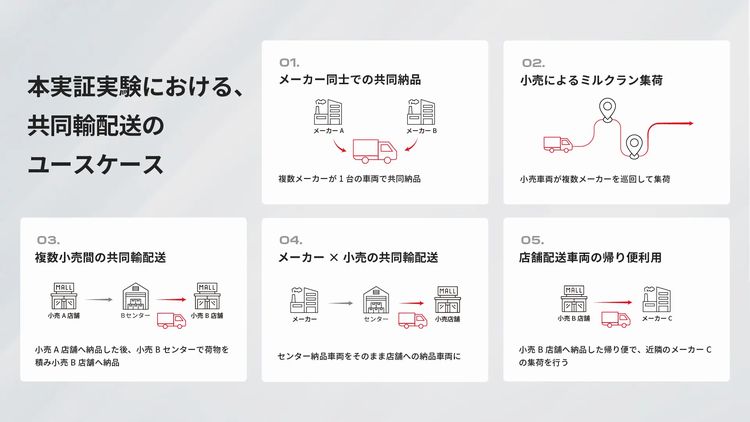

同研究会は店舗配送や商品調達など複数の分野で共同輸配送を実施。トラックの積載率改善、走行距離の削減などの効果を上げている。

一方で、参加企業や拠点が増えるほど、候補ルートは指数関数的に増加し、人手による検討には限界が生じているという。同研究会参加企業のうち福岡・佐賀に拠点を持つ6社のデータを組み合わせると、人の手では処理しきれない膨大な候補が発生し、デジタル活用が不可欠となっている。

そのため、同研究会とHacobuがタッグを組み、データに基づく共同輸配送の検討を進めることにした。実際の運行は2026年1~2月に行う予定。

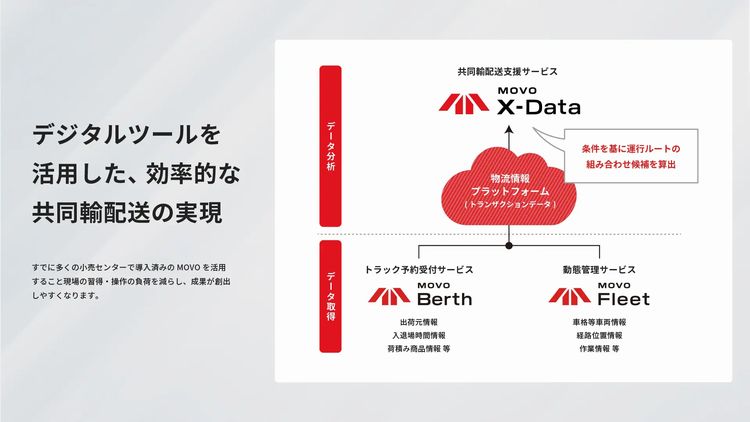

MOVOシリーズには、入荷・輸配送・動態といった標準化された物流データが日々蓄積されており、活用することで各社が個別にデータを持ち寄る必要がなくなり、共同輸配送の検討を迅速かつ効率的に進められると見込む。

実証ではメーカー(調達先)500社以上、小売物流センター11カ所(常温品目を対象)、小売店舗385カ所以上を対象に実施。各拠点間で発生する集荷・輸配送コースを組み合わせ、共同化できるルートを選定する。候補はHacobuの試算で約200万通りに上るとみている。

トラック予約受付サービス「MOVO Berth(ムーボ・バース)」に蓄積した入出荷時間や拠点情報、動態管理サービス「MOVO Fleet(ムーボ・フリート)」に蓄積した経路や車格(車両サイズ)などのデータを、共同輸配送支援サービス「MOVO X-Data(ムーボ・クロスデータ)」で統合・分析する。膨大な候補の中から効率的に実現可能な輸配送パターンを導き出せるとみている。

(藤原秀行)※いずれも同研究会とHacobu提供